Aktueller Skandal erschüttert das Sammelkarten-Hobby

Ich habe heute Morgen von dem Skandal gehört und mir war klar, dass ich mich intensiv mit ihm beschäftigen muss, denn das Ausmaß von solch einem organisierten Netzwerk an Fälschern ist verrückt.

Ein Skandal wie dieser reißt die Grundfesten unseres Hobbys und das damit einhergehende Vertrauen einmal mehr ein. Ein bekannter Händler von Sport-Memorabilia mit dem Pseudonym „Mister Mancave“ hat laut US-Ermittlungsbehörden über Jahre hinweg gefälschte Autogrammkarten in Millionenhöhe verkauft – und das nicht als Einzeltäter, sondern als Teil eines Netzwerks, das gezielt Sammler betrogen hat. Der Schaden wird auf 350 Millionen US-Dollar geschätzt.

Der Fall ist nicht nur aktuell, sondern auch beispiellos in seiner Dimension. Besonders erschütternd: Der Mann, um den sich alles dreht, wurde kurz nach der Durchsuchung seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem selbst gewählten Tod aus. Dieser tragische Ausgang ändert jedoch nichts an der zentralen Frage: Wie konnte dieser Betrug so lange unentdeckt bleiben – und was bedeutet das für uns Sammler?

So lief der Betrug ab: Autogramme, Fakes und eine Signiermaschine

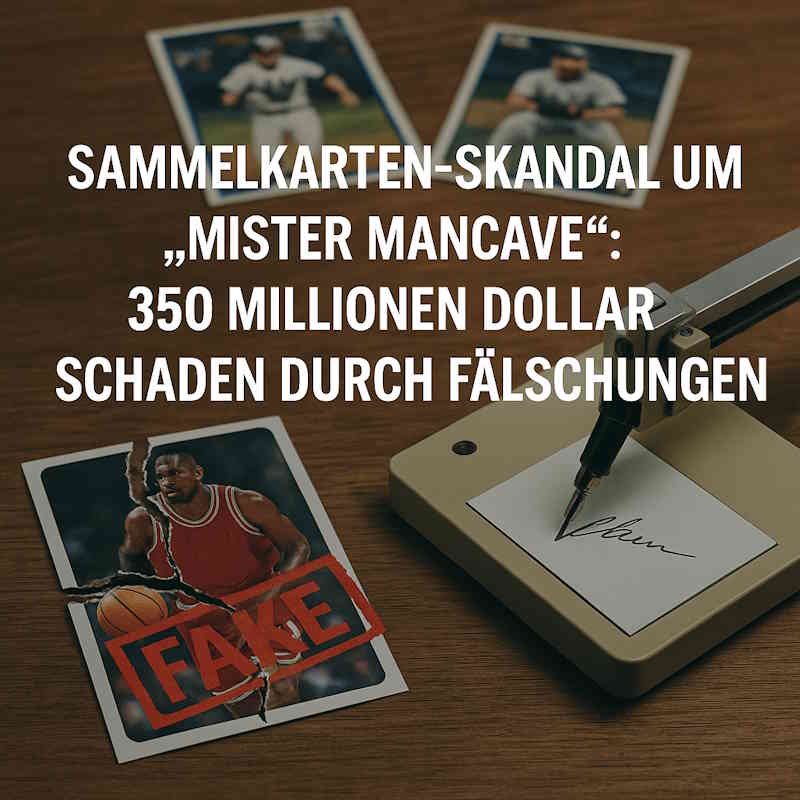

Die zentrale Masche: Mister Mancave fälschte handsignierte Sportkarten, indem er mechanische Signiermaschinen einsetzte, um Unterschriften berühmter Sportstars – darunter Patrick Mahomes, Aaron Judge, Kobe Bryant und viele andere – künstlich auf Karten zu übertragen. Diese Karten wurden anschließend als vermeintlich authentisch über verschiedene Kanäle verkauft – vorwiegend über eBay, Social Media und spezialisierte Foren.

Die Maschinen lieferten dabei erstaunlich präzise Nachbildungen echter Autogramme, was sie auf den ersten Blick täuschend echt wirken ließ. Durch gefälschte Zertifikate und geschickt aufgebaute Verkaufsprofile wurde der Eindruck echter Herkunft untermauert. Besonders bitter: Auch als authentifiziert geltende Karten von Drittanbietern wurden offenbar manipuliert.

Was ist eine Signiermaschine – und wie funktioniert sie?

Eine Signiermaschine ist im Prinzip ein automatisiertes Schreibgerät, das mithilfe einer Vorlage (oft ein echter Unterschriftzug in digitalisierter Form) eine exakte Bewegungsausführung auf Papier oder anderen Oberflächen nachahmen kann. Man kann sich das vorstellen wie einen Schreibplotter oder eine modifizierte CNC-Fräse, die mit einem Stift statt mit einem Fräskopf arbeitet.

Diese Geräte sind in der Industrie nichts Neues – ursprünglich kommen sie aus dem Bereich der Dokumentenautomatisierung oder werden bei der Serienproduktion von signierten Artikeln legal eingesetzt, z. B. für Autogrammfotokarten oder Bücher. Doch im Fälschungsfall wurden sie gezielt missbraucht, um Karten mit Signaturen zu versehen, die fälschlicherweise als „handsigniert“ durchgingen.

Anleitungen und sogar Bausätze solcher Maschinen sind im Netz relativ leicht zu bekommen, beispielsweise über Maker-Foren oder CNC-Communities. Der Missbrauch für Fälschungszwecke ist jedoch illegal und kann in den USA und Europa strafrechtlich verfolgt werden.

Déjà-vu im Hobby? Rückblick auf „Operation Bullpen“

Wer schon länger im Hobby ist, dem dürfte dieser Fall bekannt vorkommen. In den späten 1990er-Jahren erschütterte die sogenannte „Operation Bullpen“ die Sammelwelt – ein großangelegter Schlag der FBI gegen ein Netzwerk von Autogrammfälschern, das sich über mehrere Bundesstaaten erstreckte. Damals ging es ebenfalls um gefälschte Unterschriften von Sportstars (u. a. Mickey Mantle, Babe Ruth), die in Umlauf gebracht wurden – auch mit gefälschten COAs (Certificates of Authenticity).

Parallelen zwischen „Operation Bullpen“ und dem aktuellen Skandal

Die Parallelen sind frappierend: Wieder wurde ein gut organisiertes Netzwerk ausgehoben, erneut standen Autogramme im Zentrum, wieder ging es um Millionenschäden – und wieder blieben viele Sammler auf gefälschten Stücken sitzen. Doch es gibt auch Unterschiede: Während Operation Bullpen in einer analogen Ära stattfand, ist der aktuelle Fall ein Produkt der digitalen Plattformökonomie. Die Reichweite über soziale Netzwerke und Online-Auktionshäuser war heute deutlich größer – und damit auch die Zahl der Opfer.

Die beiden Skandale zeigen auf erschreckende Weise, wie anfällig das Hobby für Fälschungen ist – und wie sehr es auf Vertrauen basiert. Vertrauen in Händler, Plattformen, Hersteller und Authentifizierungsdienste.

Bekannte Sportler, deren Unterschriften im Rahmen von Operation Bullpen gefälscht wurden:

-

Michael Jordan – einer der meistgefälschten Namen im Autogrammbereich. Sein Autogramm war besonders lukrativ und daher immer wieder Ziel von Fälschern.

-

Tiger Woods – in den 2000er-Jahren auf dem Höhepunkt seiner Popularität, tauchte sein Name in mehreren Fälschungsermittlungen auf.

-

Derek Jeter – der Yankees-Star war häufig betroffen, da seine Karten und signierten Bälle sehr beliebt waren.

-

Muhammad Ali – sein ikonischer Name und seine historische Bedeutung machten ihn zu einem der häufig gefälschten Boxer.

-

Tom Brady – frühe Brady-Fälschungen wurden im Zuge von Bullpen 2 bekannt, da seine Popularität rasant anstieg.

-

Peyton Manning – ebenfalls ein häufiger Name in den Fälschungslisten rund um Bullpen 2.

-

LeBron James – gerade in seinen frühen NBA-Jahren wurden auch gefälschte Signaturen von ihm verkauft.

-

Babe Ruth & Lou Gehrig – sogar legendäre Sportler aus vergangenen Jahrzehnten wurden „posthum“ gefälscht, um den Wert vermeintlich historischer Stücke zu steigern.

Meine Einschätzung: So gefährlich sind Fakes für das Hobby

Wenn ich ehrlich bin, macht mich dieser Fall wütend – und auch teilweise traurig. Denn das Sammeln ist für viele von uns mehr als ein Hobby: Es ist Leidenschaft, Nostalgie, manchmal sogar Teil unserer Biografie. Dass dieses Vertrauen so systematisch ausgenutzt wurde, ist ein Schlag ins Gesicht für alle ehrlichen Sammlerinnen und Sammler.

Die Gefahr liegt dabei nicht nur im finanziellen Verlust, sondern auch in der Tatsache, dass Fälschungen das gesamte Vertrauen in die Echtheit von Karten zerstören können. Wer einmal betrogen wurde, schaut fortan jede Karte mit Argwohn an – und verliert vielleicht die Freude am Sammeln.

Tipps für Sammler: So schützt du dich vor Fälschungen

Auch wenn es keine absolute Sicherheit gibt, hier einige Tipps, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe oder die im Hobby auch von anderen immer wieder gepredigt werden:

-

Vertraue etablierten Händlern und Plattformen

-

Lass hochpreisige Karten von einem unabhängigen Drittanbieter zertifizieren, falls das nicht bereits geschehen ist.

-

Achte auf Verdachtsmomente wie identische Signaturen über mehrere Karten hinweg, ungewöhnlich glatte Tintenverläufe oder fehlende Druckstrukturen unter der Signatur.

-

Informiere dich über die typische Signatur des Stars: Viele Fakes basieren auf veralteten oder frei erfundenen Varianten.

-

Nutze Foren und Communitys, um dich zu bestimmten Karten oder Verkäufern zu erkundigen – Crowdwissen ist oft Gold wert.

Appell an Hersteller: Mehr Sicherheit für ehrliche Sammler

Hersteller müssen endlich mehr Verantwortung übernehmen. Sicherheitsfeatures wie Hologramme, QR-verlinkte Zertifikate oder Blockchain-basierte Echtheitsnachweise sind keine Utopie mehr – sie sind längst technisch machbar. Der Fall zeigt deutlich, dass es nicht nur Pokémon-Karten sind, die gefälscht werden, sondern auch der Sportkartenbereich massiv betroffen ist.

Ich verweise hier auch erneut auf meinen Artikel über die gefälschten Lionel-Messi-Autogramme, die vor einiger viele Diskussionen auslösten und noch immer nicht geklärt ist.

Es darf nicht sein, dass solche Fälle immer erst im Nachhinein aufgedeckt werden. Prävention muss zum Standard werden – und nicht die Ausnahme.

Wenn du bis hier gelesen hast, würde mich deine Meinung interessieren: Hast du selbst schon einmal Erfahrungen mit Fakes gemacht? Was denkst du über diesen Skandal? Wie schützt du dich? Schreib es gern in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht.

Quellen für diesen Artikel: